“捡破烂”30年 他将生命融入“历史记忆”——皮天然与3.5万件收藏品的“对话”

“它们曾物尽其用,只是随着社会发展退出了人们的生活,但它们承载着一代人甚至多代人的记忆,值得让它们留下。”6月14日,在夏坝镇青江社区,皮天然面对记者的来访,用一段有些“诗情画意”的语言作为了自己的开场白。

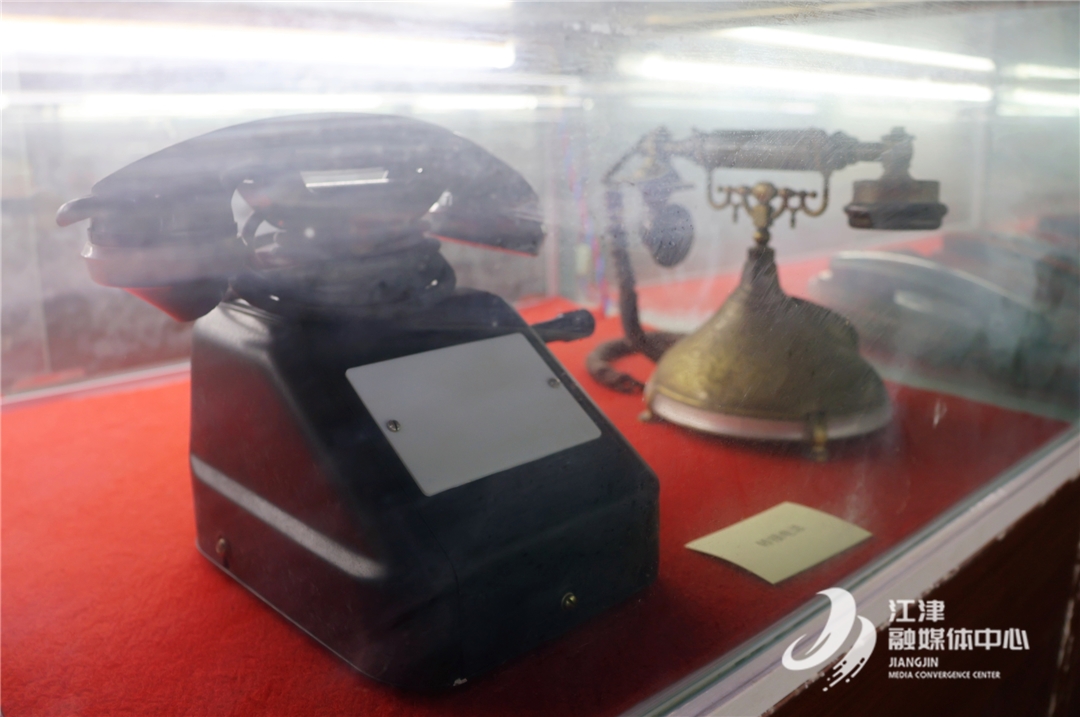

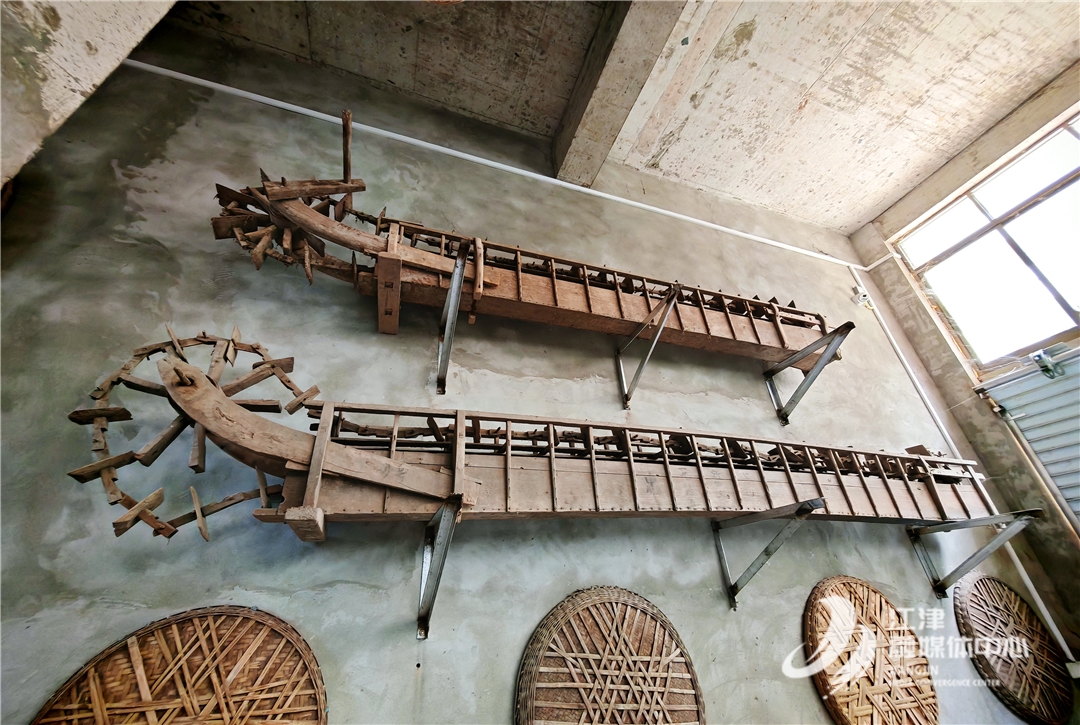

这是清江社区五岔路口三间打通的临街门面房,门口悬挂着“五岔民俗博物馆”的牌匾,在1800多平方米的空间里,按照雕刻藏品、农耕文化、民俗产品三大区,收藏着从钟表、打火机到家具、农耕用具等数万件“老、旧”物品。按照皮天然的说法,“你静下心去感受,它们都能和你对话,能为你讲述属于它们的时代故事。”

而对于皮天然来说,这场“对话”,已经持续了30年。

“你来了”

——于生活和历史的敬意

1987年,从农技中专毕业的皮天然,成为了珞璜镇农技站的一名工作人员。

上世纪90年代,伴随着着改革开放的春风,越来越多的新物件逐渐走入“寻常百姓家”,与之相对的是,一些原本家中不可或缺的老物品逐渐开始闲置,进而慢慢的被人遗忘,成为许多人眼中的“破烂”。虽然属于技术人员,但算是“文化人”的皮天然,一直对祖辈、父辈的生活充满着好奇和敬意,这份好奇心也驱使着他每次下村看到那些没有见过的老物件,甚至是旁人口中的“破烂”,就会在工作间隙问这问那,直到搞清楚为止。

随着见到闲置的老物品越来越多,皮天然的好奇心也越来越强烈,直到1989年的某一天——

“我记得那是一只石缸,就放在那户群众的院子里。”数十年后的现在,皮天然依稀还能回忆起当时的情况。不知出于什么念头,在甚至还没有完全弄清楚年代和功能的情况下,皮天然略显“冲动”的向主人买下了这只石缸,又费了九牛二虎之力将它带了回来。

情感的“闸门”一旦打开,就再也无法抑制,皮天然由此开启了自己的“捡破烂”之路:陶瓷、木雕、石雕,甚至农具......只要他有“感觉”,就会想办法“捡”回。

“那种感觉很奇怪,就像有人说,你来了。”皮天然总结出自己的心境,“就因为这种感觉,我觉得,我对它们应当有责任。”

“都一样”

——于故事和价值的珍藏

时至今天,昔日的“小皮”已是57岁的“老皮”,他的藏品也已达到3.5万多件。

“在你这些藏品中,你认为最有价值的是哪些?”站在琳琅满目的展区中,记者提出了一个很常见的问题。

“都一样”皮天然的回答却有些让人出乎意料。

钟表、电话、灯具,甚至罐子也分铁罐、瓦罐、陶罐,种类肯定不一样;有些藏品只是普通的老工具,有些据说已有人开出了“天价”,经济价值更是天差地别,“都一样”从何谈起?

“对于我来说,我愿意为它们付出的心情都一样。”皮天然给出了自己的解释,“对于每个访客来说,它们所承载的历史价值,更没有高低之分。”

在展示区中,仅是腕表就有数千块,皮天然仔细的按照年份、意义对它们进行了分类,但其中的钻石表、金表之类也与普通的机械表放在一起,“区分和衡量的唯一标准,是它们背后的故事,比如这对梅花牌的爱情定制表,随着当年主人的去世,后人逐渐已经记不起当年的事情,也许会随意丢弃,最终被人遗忘,而将它们收藏之后,它们只要在,主人的故事也依然会被人记起。”

而皮天然的另一个习惯,也佐证着他“都一样”的想法——随着他收藏品的日益丰富,一些有价值的物品只需转手就可获利颇丰,也多次有圈内的“藏友”慕名前来洽谈,他收藏的一对木质的紫檀宫灯,甚至有人开出了十万元的高价,但他却始终不愿意出手,“买进卖出,这是许多人的选择,但当金钱和它们挂钩时,就失去了对历史价值的意义。”皮天然认为自己的想法虽然“可能有点偏颇”,但才是“意义所在”。

“走下去”

——于文化和传承的执念

在皮天然数十年的收藏历史中,“五岔民俗博物馆”的挂牌时间其实并不长,2019年开始以陈列的形式对外展出,至2021年正式挂牌,这一方面是因为皮天然之前工作繁忙,精力有限,另一方面主要是他与它们有了新的“对话”。

“它们也不应总被我藏在库房中,它们应当与更多人见面,让更多人听到它们的讲述。”皮天然表示。

最终,在夏坝镇和有关区级部门的支持下,民俗博物馆正式对外挂牌,经过思考,皮天然选择以免费开放的公益形式运行:没有门票、不收讲解费,甚至不售卖有关的任何周边产品......

“几十年过来,只有投入”对于经济上的花费,皮天然比较淡然,在他看来,吃、穿、住、行的压缩,换来更多藏品的“入住”,似乎是天经地义的事情。而随着博物馆的挂牌开放,也有越来越多的人前来和这些藏品见面,每年至少有数千人前来参观。

更让他感到高兴的是,这些来参观的人群中,大部分是家长或者教师带着孩子和学生,孩子们的好奇与求知,让他的“初心”更加坚定,“因为有了这些老物件,我们的下一代,下几代,才有着对历史的完整记忆。”

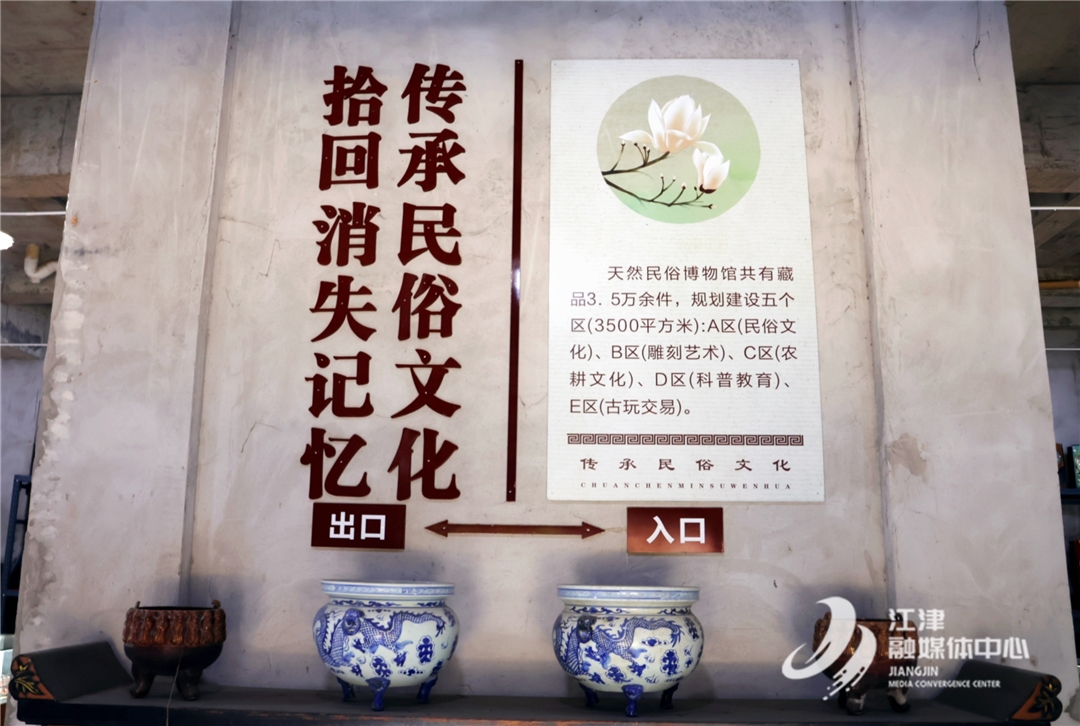

今天,博物馆已经是市文化旅游委、市农业农村委联合认定的“乡村旅游示范点”,展区和藏品也在不断丰富,皮天然甚至开辟出了“农科展区”,将自己的专业融合在了一起。按照他的设想,博物馆未来将打造出农耕文化区、雕刻艺术区、雕刻艺术区、陶瓷文化区、编制艺术区等12个区域,以更多完备、系统的方式展现江津,甚至川渝地区的老一辈民俗,就像展馆入口上雕刻的那两句那样——“传承民俗文化 拾回消失记忆”。

“至于我自己,再过两年就退休了,我肯定和这些老朋友一起走下去啊!”谈到这里时,皮天然手里抱着一个重达12斤的大红薯——这是农科展区的藏品之一。而谈及更远的想法,他则表示,当自己无力与这些“老朋友”作伴时,会将它们捐给政府有关部门,用好、用活、传承好这些承载着历史记忆的物品。

看来,这场“对话”将依旧在未来延续.......

记者 苏展 周小烨