先锋镇现代川剧唱响和美乡村

“唱得好!小娃娃们真棒!”近日,先锋镇保坪村迎来了一场别开生面的文化活动——“奋进新征程、建功新时代‘我们的中国梦’——文化进万家”送文化下乡活动, 为群众献上了一道精美的“川剧大餐”,生动展现了先锋镇在乡村振兴道路上的坚定步伐和丰硕成果。

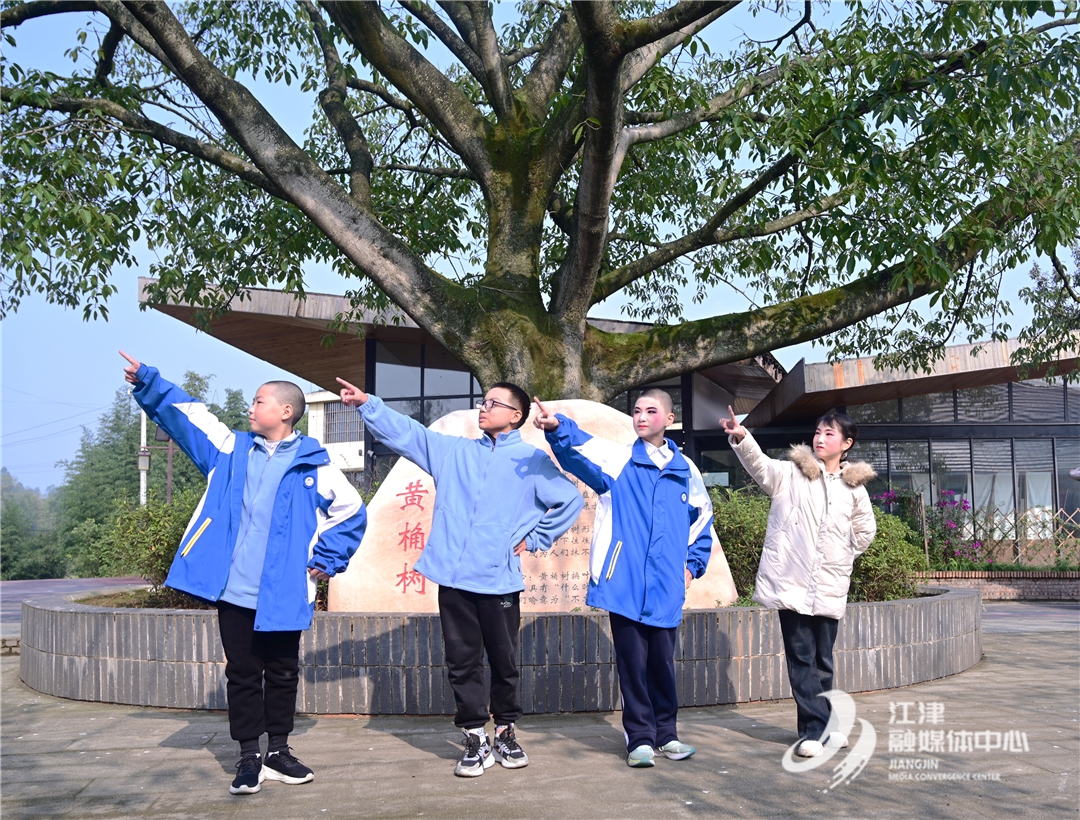

川剧传承有力量 10岁学生与83岁老年人同台表演

川剧流行于川渝云贵等部分地区,是中国西南部影响最大的地方剧种,2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。今年60多岁的施朝秀是多年老戏迷,听说先锋镇保坪村要开展川剧表演后,她早早来到了广场等候。在她记忆里,儿时夏夜与家人、邻居搬着小板凳在广场上听一出川剧是难得的享受,如今演出送到“家门口”,让人喜不自胜。不仅如此,施朝秀还告诉记者,她的孙儿也在学校学习川剧呢!

更让人欣喜的是,参加剧目演出的演员由江津川剧协会、麻柳小学学生组成,其中最大的83岁,最小的10岁,年轻演员的加入为川剧的传承发展增添了活力。

在现代川剧《墨盘的故事》扮演少年聂荣臻一角的周诗涵今年13岁,已经学习川剧2年,不仅在学校上台演出,还多次参与送戏剧下乡活动。这不是个例,借助全区“一校一品”建设的大环境,先锋镇麻柳小学将川剧确立为学校特色教育课程。原江津川剧院演员黄绣芸、李惠文等人,带着寻找“传承者”的理念每周三固定到校授课,风雨无阻。

为培育川剧文化基因,麻柳小学校长郑远每天比其他老师提前到校两小时,为学生准备川剧排练的服装道具,坚持每天组织带领学生进行练习。刚开始时遇到学生积极性不高、家长不支持、资金困难等问题,他通过多次召开家长会、周末家访、与学生谈心等方式,取得了家长的理解支持。面临资金不足,依然坚持不向家长收取一分钱,从有限的办学经费中想尽办法压缩开支,投入到川剧文化传承工作。为了节约开支,8年来,他开车接送学生参加比赛。

“川剧历史悠久,我们不仅要将传统川剧演好,让老川剧迷满意,也在不断创新形式,改编老戏,创派新戏,拓展传播形式,吸引更多‘新群体’了解川剧、爱上川剧、传承川剧。”麻柳小学校长郑远说。

川剧,这一传统剧种,正在先锋这所乡村小学里,在新老川剧人的坚持和努力下,慢慢地传承、碰撞……

原创川剧话振兴 和美乡村乐悠悠

“站在了坪上观锦绣,千红万紫满山丘。微风轻扬吹绿柳,鹤登高枝唱丰收……”一曲原创现代川剧《鹤岭记》聚焦了先锋镇和美乡村建设的时代背景,讲述了鹤山坪上乡村振兴的故事。

漫步鹤山坪,条条村路干净整洁、座座院落舒适雅致、张张笑脸幸福洋溢……宜居宜业宜游的和美乡村新画卷徐徐展开。

近年来,先锋镇持续深化“网格+院落制”微治理,划分为107个网格和568个大院微网格,“双网格”建设率达100%。积极发挥网格探头前哨作用,对照网格员“6+1”任务清单,派发“开门七件事”。截至目前,下派网格任务完成率达100%。按照“一院一主题”打造九院九景,建立“定期打扫”清洁长效机制,制定“区域包干”责任制,落实“日周月”监督制,将创建要求融入院规院训、家风家训,深化积分评比机制,全面发动群众参与。正如《鹤岭记》所唱:论治理,治理规章有,院长们领头。讲理坝握手,和谐遍坪畴。

《鹤岭记》的出品人、江津川剧协会李惠文在接受记者采访时透露:“这是一部由协会编剧团队和鹤山坪群众共同原创的作品,既汇聚了川剧协会的中坚力量,又吸纳了村民代表的智慧,是一次川剧创作的新实践。”

谈及创作初衷,先锋镇相关负责人表示:“我们通过川剧舞台的呈现,把优秀戏曲送到村民家门口,来表达乡村振兴的一些基本思路和要求,来展示乡村振兴的一些成绩和亮点,让群众在家门口就能感受川剧魅力,让川剧文化立足乡村、表达乡村、回报乡村。这不仅是文化的传播,更是心与心的连接。”

保坪村塘坎上大院的李元是一名退休老师,自从当上了院落长,他的日常就是管理大院、组织院民评事议事、动员院民开展各类文艺活动等。这次一听说可以参与创作《鹤岭记》,李元第一个报名,“保坪村是我的家,能够用新川剧的方式将保坪村的一花一草、一叶一树展示出来,我们深感自豪。”

春赏百花、夏听蛙鸣、秋闻桂香、冬观云海,鹤山坪的四季各美其美,这依托于先锋镇积极推动农文旅体商深度融合发展,持续推进鹤山坪现代农业园区休闲旅游度假区建设,深挖旅游资源38处,高水平承办江津区中国农民丰收节、川渝第二届乡野青少年泥泞障碍赛,高质量举办第二届“味滋香杯”花椒BA篮球赛,吸引江津区青年人才举办文化交流活动以及采风、研学等活动60余场,今年以来共接待游客25万人次。

记者 陈婷 通讯员 白旭忆 实习记者 傅银燕

渝公网安备 50011602500156号

渝公网安备 50011602500156号