青篾条编出的初心本色——记“篾匠书记”陈绥图的背篓人生

6月24日,骄阳炙烤着大地。

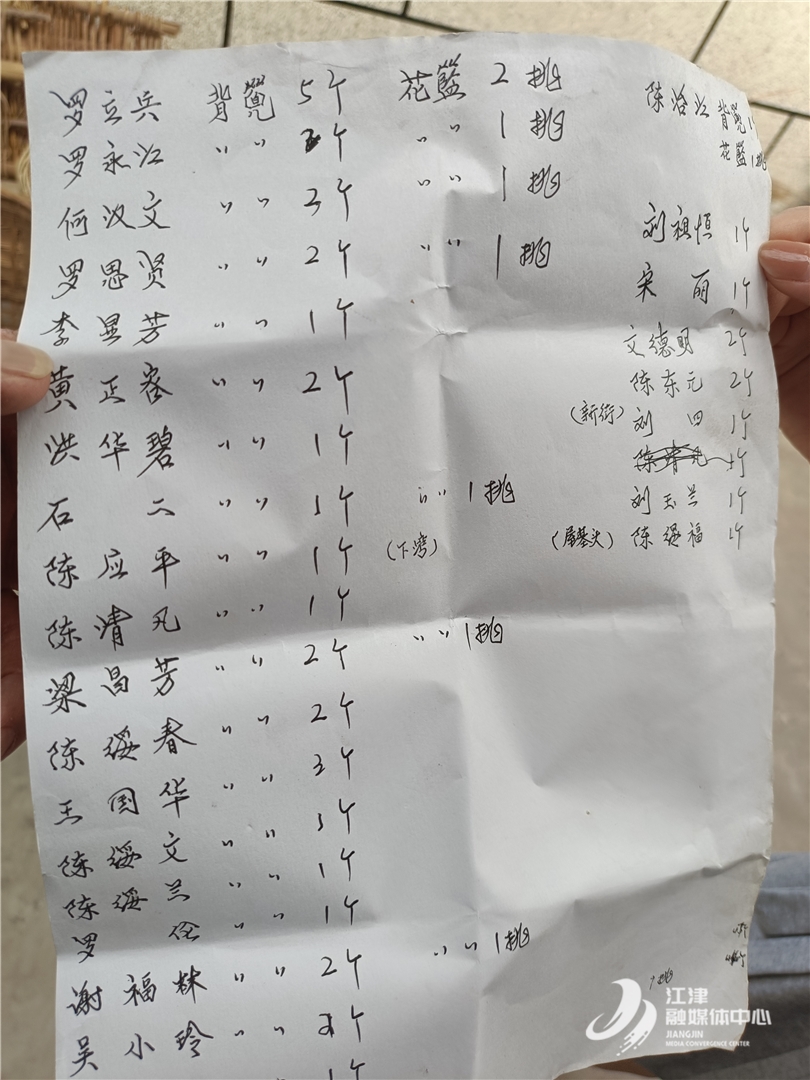

支坪镇白溪社区五组村民陈绥图老人起得特别早,手里攥着一张纸,上面工工整整的记着一页名单:罗立兵,背篼5个、花篮2挑,何汉文,背篼2个、花篮1挑……完成任务的就划去名字或标注记号,有些名字还专门备注了地址。

“这个季节不适合编了,要着虫打……”80岁的陈绥图指着手里的名单,幸好这些都差不多完成了。记者数了一下,一共有50多个背篼和10多挑花篮。这些都是陈老最近免费给村民们编的。

陈绥图老人的工作室里,摆放着整整齐齐的工具和几个样品。大家都为老人的手艺点赞,都为他的为民情怀折服。这位已有42年党龄的老同志,数十年如一日扎根基层,用竹篾编织温暖,用行动诠释担当,谱写了一位共产党员的奉献赞歌。

淬炼初心,从“编外干部”到“先锋旗手”

基层既是磨砺意志的“练兵场”,更是检验初心的“试金石”。

陈绥图的初心始于年少时参与襄渝铁路建设的峥嵘岁月。钢钎铁锤锻造了他坚韧的品格,也铸就了他“为人民服务”的信念。

上世纪70年代,时任石佛大队大队长的陈绥图总在散会后独自收拾会场——每当老书记留下党员部署任务时,这位非党员的“编外干部”只能默默离开。这种尴尬更坚定了他“要堂堂正正为人民办事”的决心。

为改变全村人均年分粮不足360斤的困境,他带领村民在山坡上开凿引水渠,寒冬腊月仍泡在冻霜的田地里改良土壤。那年月,看着乡亲们饿得浮肿的脸,陈绥图就发誓要让每块地都长出救命粮。老人摩挲着竹刀上那道深深的刻痕,那是全村口粮翻番时,他带领村民用钢钎在悬崖上开路的见证。当全村口粮产量翻番获得县委表彰时,他捧着入党申请书在公社党委办公室外守了整整一夜。经过三年多时间的考察,这位用钢钎在绝壁上刻出灌溉网、用算盘为集体省下每一分钱的汉子,终于在党旗下庄严宣誓。

村委会档案室里泛黄的账本记载着1992年那个暴雪天:刚领到年终奖的陈绥图转身就踏进没膝积雪,用冻成冰坨的棉鞋丈量三十里山路,为特困户幸帮华家背回救命的花椒苗。如今,幸家小院里的“书记椒”已亭亭如盖,最多那年,他家收入30万元。幸帮华逢人总说:“陈书记那篓花椒苗,背来的是我们一家的命啊。”

38年任职期间,他为村民们编织出20公里石板路、13公里公路,更编织出全县规模最大的2000亩花椒产业带。时任村里的老会计翻着从未出错的账本感慨:“提留款、公粮款等10来个收付款项目,几十年来分毫不差,这份清白比花椒还香!”而村民们在年度考核连续夺冠的奖状旁,总爱摆上他编的竹篓——那里盛着的,是永不褪色的为民初心。

淬炼匠心,从“偷艺少年”到“连心匠人”

“吱呀——”白溪村民王国华老太太推开斑驳的木门,阳光洒在她肩头的背篓上,篾条间精巧的布局图案闪闪发亮。一年前那个暴雨天,她佝偻着背、拖着破背篓在泥泞山路上蹒跚的身影,让返乡养老的陈绥图辗转难眠。

记忆突然闪回上世纪五十年代的那个谷雨时节,12岁的陈绥图蹲在邻居李篾匠家门槛外,透过门缝偷看那双布满老茧的手如何将青竹化作绕指柔。“小娃子,想学就进来!”老人沙哑的嗓音惊得他差点摔了怀里抱着的七个空饭碗——家里六个兄弟姊妹正等着他弄口饭吃。“为人不学艺,担断箩筐系”的谚语,就是那会儿刻进骨子里的。

看到王国华拖着破背篓的第二天,回乡养老的陈绥图篾刀重新出鞘,自家二楼的空台变成了“连心竹艺坊”(陈老自称工作室)。如今,竹艺坊旁边摆放得整整齐齐的工具,好似在说“宁伤十指不伤篾”的誓言,旁边一个个背篓样品更在述说着“一根篾条连民心”的故事。陈绥图摩挲着刀柄上师傅当年刻的北斗七星,仿佛又闻到竹屑混着血丝的腥甜——初学那三年,他总在半夜偷偷点灯练习,十指缠满布条也挡不住篾片割出的伤口。

“现在年龄大了,做点其他也不得行了,给村民们编几个背篓,也算是为他们省几个钱,省点心。”陈绥图一心想为村民做点事的初心总在心里埋藏着。每周总有那么两天,连心竹艺坊的小围墙上,总会摆着几杯热茶:一杯敬师傅,一杯待乡亲,一杯给自己。来取背篓的村民发现,每个背篓底部都藏着“小秘密”——有的编着麦穗,有的织出山形。“这是咱们村的模样。”陈绥图总是一边编篾一边念叨,青篾在他指间翻飞如当年师傅教他编的第一个箩筐。“党的政策就像这青篾,要编进每家每户的生活里。”最让他欣慰的是,曾经嫌他“不务正业”的儿子,现在偶尔回来还帮忙运竹子,就像他当年给师傅扛竹子那样。“这手艺他学不学不重要,但为老百姓服务的纽带就不能断了。”

一阵微风吹来,放在旁边的那张记录着村民要编背篓数量的纸片飘了起来,在阳光中与新削的竹片和老人银白的鬓发一同闪着微光。

淬炼担当,从“泥腿支书”到“知心调解”

夜雨敲打着窗棂,陈绥图却抓起手电冲进暴雨中。回忆起当支书的那个年代,一个夏天的雨夜,两户村民为灌溉用水闹得不可开交。他在齐腰的水渠里泡到凌晨,用枯树枝做成的量水尺测遍每个岔口。天亮时分,浑身泥浆的老人笑着展开浸湿的笔记本:“轮灌时间表我画好了,咱们按这个来,家家都有水喝。”泛黄的笔记本里,这样的调解记录有37页,页页都盖着鲜红的指印——那是村民们心服口服的见证。

“现在老了,有些事不便出面,但还得利用几十年为民服务的影响力,给村民中那些鸡毛蒜皮的事当当和事佬……”如今,回乡养老的陈绥图也没闲着。村头陈绥文开的老年茶馆里,茶香混着争执声飘出老远。“上回你差的两块钱没给,你搞忘记了。”谢剑芳拍着桌子,对面的陈俊兰也不示弱,硬说是给过了,双方互不相让,大有不服开干的架势。得知消息的陈绥图把儿子叫到竹艺坊,去,用你爹这张老脸说句公道话。当陈俊杰带着父亲嘱咐来到茶馆,吵闹的茶馆顿时鸦雀无声。

更棘手的是外来丧葬费纠纷。当3000元公益集资款遭遇阻力时,陈绥图让儿子带着他亲手编的“民心账本”上门:泛黄的纸上记录着三十年来村民每一分集资款的去向,连1998年买路灯灯泡的3。6元都写得清清楚楚。看着账本里夹着的花椒苗收据(正是当年陈书记用奖金买的苗子),最固执的老李头红了眼眶:“陈书记的账,我们认!”

如今的白溪社区,村民们笑称陈家父子是“大小调解员”。儿子学着父亲的样子,总在调解时带个背篓——装政策文件的那格放着《民法典》,装茶具的那格留着父亲写的“调解三要诀”。陈绥图摩挲着新编的竹哨对儿子说:“这哨声要像当年修铁路的号子,得吹到群众心坎里去。”

走在白溪社区新修的步道上,每隔几百米就能看见“党员责任田”标识牌。每天清晨,陈绥图拖着还算硬朗的老腿检查卫生的身影,成了社区最动人的闹钟。当被问及为何退休还这么拼,老人从背篓里捧出新编的竹风铃,铃舌上刻着小小的党徽:“你们听,这声音多像当年修铁路时的号子。党员啊,就是要一辈子为群众喊号子、领路子。”

记者 黄昌怀

记者手记:

篾刀上的号子

黄昌怀

一张泛黄名单,几十个崭新背篓无言陈列——八十岁的陈绥图老人,在青篾翻飞中,为我们诠释了一名普通党员如何于平凡处淬炼初心、匠心与担当。

初心淬炼,在泥土深处扎根。少年淬火于襄渝铁路的钢钎铁锤,那份为人民服务的信念便再未消散。从非党员的“编外干部”到带领全村凿渠通路、解决口粮困境、在大雪中跋涉三十里山路送去花椒苗的带头人,每一块石板、每一株“书记椒”亭亭如盖的背后,都是他将“为人民办事”的誓言织进了岁月的经纬。

匠心淬炼,于毫芒指尖闪耀。幼时门缝偷师,竹屑染血的磨砺令他深谙手艺精髓。暮年重拾竹刀,为村民免费编篓,刀柄上北斗七星印记无声诉说“宁伤十指不伤篾”的虔诚。当麦穗与山形悄然编入背篓底部时,那不止是村落的模样,更是他将党的政策用心嵌进百姓日常的细腻匠心。

担当淬炼,自柴米油盐中生长。曾经泥水中一夜调解灌溉纠纷的智慧沉淀成今日茶馆里的威望——一把旧篾刀置于桌面的瞬间,喧嚣顿止。那本夹着花椒苗收据、密密匝匝记着三十年公款的“民心账本”,更是他一生清白担当的无声信物。

陈绥图的背篓里,盛装着一个共产党人永不褪色的赤诚。那篾条间流动的坚韧、光芒浸润的技艺、将心比心的担当,正是平凡岗位淬炼党员品格的无声号子——它提醒我们,真正的忠诚与信仰绝非横空出世,而是每一件日常琐事中百炼成钢的赤金质地,是每一双粗粝手掌下为民生福祉而编织的细密竹纹。

渝公网安备 50011602500156号

渝公网安备 50011602500156号