石蟆八旬老党员刘才文创业记:石缝生金的臭黄荆传奇

江津融媒讯(记者 杨雪莹)在重庆江津石蟆镇的山间,生长着一种名为臭黄荆的植物。它不择土壤,石缝里也能扎根,叶子可制凉粉,枝条可入药,浑身是宝。而当地有一位老人,他的人生正如这臭黄荆一般,在岁月的石缝里倔强生长,用坚韧与奉献书写着乡村振兴的传奇。他就是江津区石蟆镇津冕创业孵化基地负责人、八旬老党员刘才文。

老骥伏枥:七十岁的“创业新兵”

2016年的夏天,70岁的刘才文正被眼疾困扰。那一年,他总是觉得眼睛蒙上了一层膜,视力问题也导致他走路不稳。偶然尝试好友推荐的臭黄荆后,症状得到了明显缓解。后来他才知道,当地老人用臭黄荆叶做凉粉解暑,用枝条煮水治风湿,是祖辈传下的智慧。可这植物生长在山里,没人当回事。作为农技出身的刘才文敏锐地察觉到了臭黄荆潜藏的商业价值。他查资料、问老人,越琢磨越激动:这不起眼的“野草”,或许就是乡亲们期盼的“致富草”。

创业的路从来不是坦途。臭黄荆的繁殖是第一道难关,它的种子发芽率极低,只能靠扦插繁殖,但如果技术不到位,很容易造成扦插失败。为了掌握这门技术,刘才文戴着老花镜查阅资料,蹲在田埂观察枝条生长,手指被枝条划烂也毫不在意。有一年重庆遭遇连续大旱,地里的幼苗眼看就要枯死,他凌晨三点就起床,拉着水管在田里忙活,直至日头高照,才发觉衣服早已被汗水浸透。

在一次次失败的摸索中,刘才文最终掌握了臭黄荆扦插的秘诀,成功培育出第一批健壮的种苗。技术攻下来了,他没藏着掖着。只要村民愿意种植,他就亲自上门,手把手传授技术。如今,津冕创业孵化基地已拥有6亩臭黄荆成品田和50亩育苗基地。通过“公司+基地+农户”的模式,基地免费向农户提供种苗和技术培训,再统一收购加工,成功带动周边2000余名村民走上新型农业致富路,人均年增收超过5000元。

党员奉献:初心不改的担当

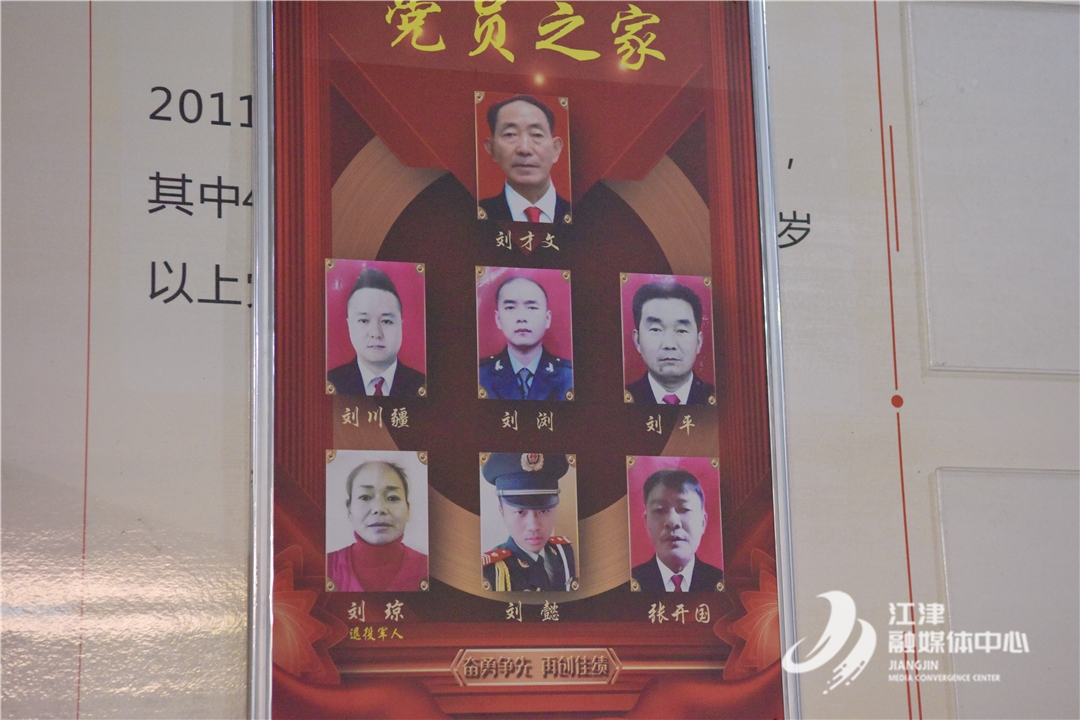

走进刘才文的家,墙上悬挂的“党员之家”牌匾格外醒目。这个家庭有着令人敬佩的红色基因:6名党员,4位军人,从儿子、女儿到女婿、孙子,一家人用实际行动诠释着“党员”二字的分量。“党教育我们要为人民服务,这话不是说说而已。”刘才文常把这句话挂在嘴边,而他的所作所为,也正是对这句话最生动的践行。

创业成功后,刘才文心里装着的不仅是产业发展,更有乡邻们的生计。他的基地里,常年雇佣着村里的困难户、留守妇女和有劳动能力的老人。70岁的低保户王中惠就是其中一员,她的儿女常年在外打工,独自在家务农的日子过得拮据。“以前种地攒不下钱,现在来刘老这里干活,每天上午6点到11点,下午4点到7点,中午还管顿饭,一个月能攒下不少呢。”王中惠脸上的笑容朴实又满足,“刘老待人好,手把手教我们扦插技术,在这里干活心里踏实,今年干完,明年我还来!”

疫情期间,刘才文的担当更是让人动容。当时,不少村民因居家隔离采购不便,他看着自己精心经营的8亩高效优质试验基地里的成熟蔬菜,当即决定:“全部送给乡亲们!”近3000斤的蔬菜,他第一时间组织采收并无偿捐赠,送到了有需要的村民手中。“我是党员,这时候就该站出来。”刘才文的话语朴实无华,却透着沉甸甸的责任。

枝叶关情:乡村振兴的黄荆路

清晨六点,天刚蒙蒙亮,刘才文走进臭黄荆田,弯腰拨开枝叶,仔细查看长势,尽管已近八旬高龄,他依然保持着每天下田的习惯,“这些臭黄荆就像我的孩子,一天不来看就不放心。”

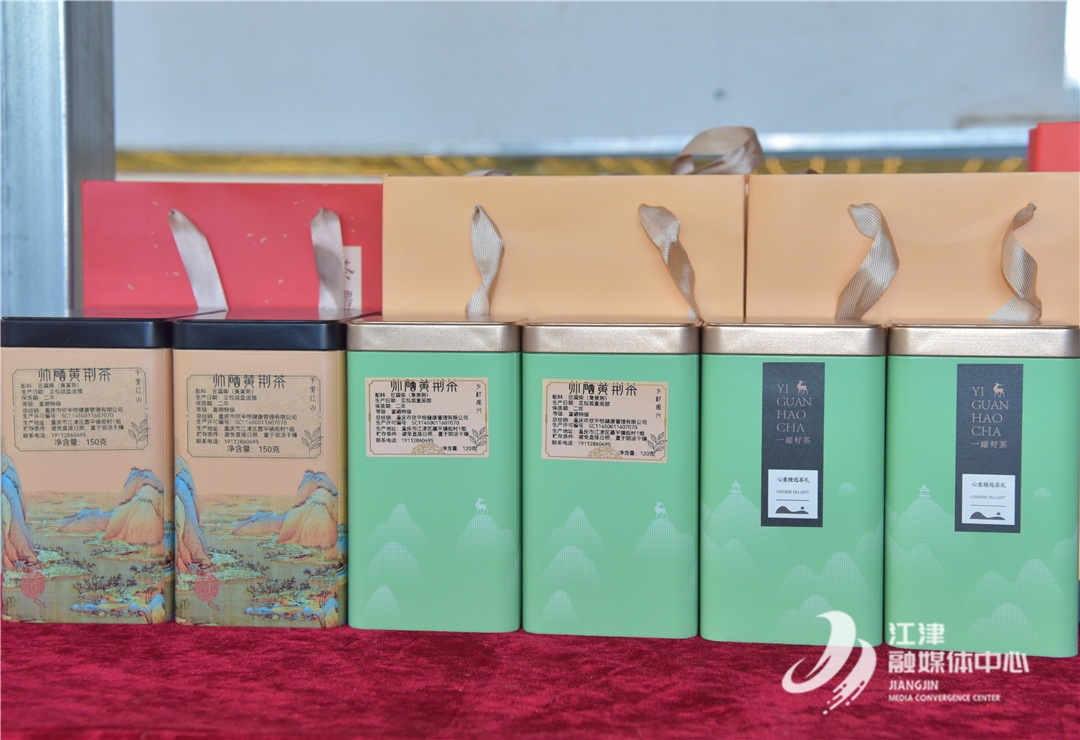

如今,津冕创业孵化基地的臭黄荆早已不只是单一的原料供应,经过深加工,黄荆茶、黄荆凉粉、黄荆面条等一系列产品走进了当地的超市和餐馆。这些产品不仅丰富了当地居民的饮食选择,更延长了产业链,提升了产品附加值,为村民提供了更多家门口的就业机会。

而在刘才文的心里,还有着更大的蓝图。“现在规模还不够,深加工也刚起步。”他计划着扩大种植面积,让更多低收入农户加入进来,“我要建一个专门的加工厂,引进先进设备,把臭黄荆做成保健品、护肤品,让它的价值发挥到最大。”他还想通过电商平台,让这些天然绿色的产品走出重庆,走进更多城市家庭,“让全国人民都知道,我们江津石蟆镇的臭黄荆是个好东西!”

在这片土地上,黄荆依然倔强生长。而比黄荆更倔的,是一个共产党员永不褪色的初心。刘才文用一生的坚守证明,平凡的人也能书写不平凡的传奇。他或许不知道,自己早已活成了这片土地上的“臭黄荆”——沉默、坚韧,把根扎进最深处,却给脚下的土地带来了生生不息的希望。

渝公网安备 50011602500156号

渝公网安备 50011602500156号