四面山糯玉米:舌尖上的乡愁与山野清欢

◆李德良

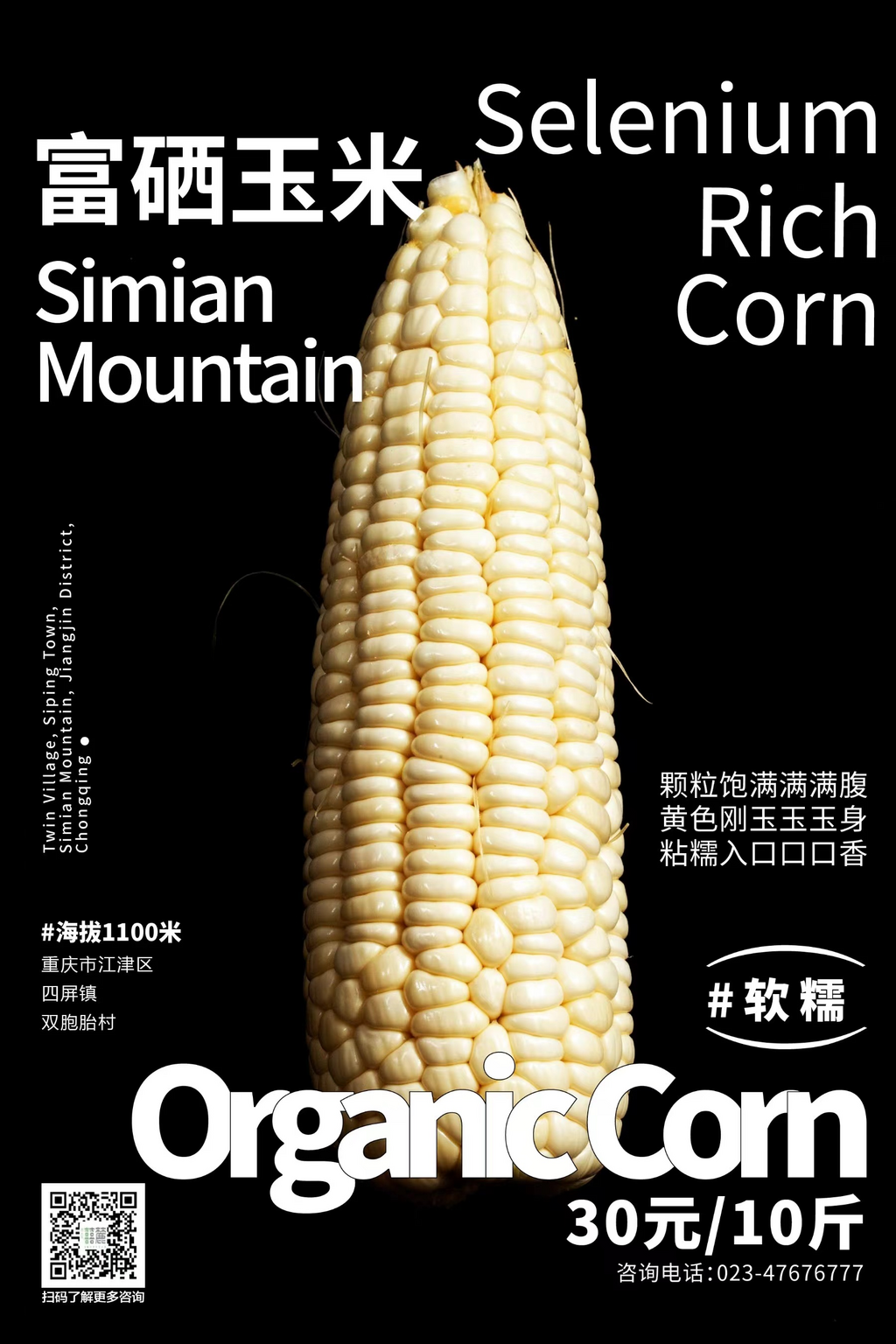

在四面山避暑的岁月里,我有幸连续两届赴约糯玉米文化节。这颗饱满的谷物不仅是带动山民增收的“金疙瘩”,更以醇厚滋味俘获万千食客,而这一切,皆源于四面山馈赠的自然禀赋。海拔900-1700米的山峦间,凉爽气候与充足光照交织,昼夜温差滋养着时光的馈赠——当地精心选育的京科糯玉米品种,在此扎根生长。三千多亩玉米田随季节梯次成熟,从七月的蝉鸣到十月的风凉,让这份山野清甜得以绵延整个夏秋。

(一)四面山糯玉米:最本真的山野滋味

玉米的吃法,向来是大道至简的经典。带着几片鲜绿苞叶的玉米直接下锅蒸煮,水汽升腾间,一股混着泥土清香的气息便漫过鼻尖。捞起稍凉时,指尖触到微烫的苞衣,剥开便是金黄饱满的颗粒。迫不及待咬下一口,滚烫的温度裹着极致的软糯在舌尖化开,粘糯Q弹的质感里,清甜随着咀嚼缓缓漫溢,吃完一个仍觉意犹未尽,连指尖都沾着淡淡的糯香。

除了直接蒸煮,这颗玉米还能变幻出百般滋味:剥下的玉米粒煮成喷香的玉米饭,熬成温润的玉米粥,或是揉进面团做成松软的玉米糕、圆子,每一种吃法都藏着糯玉米独有的绵密口感,一口下去,满是山野的质朴与鲜甜。

(二)童年玉米:刻在记忆里的温暖印记

童年的夏日,总与玉米的香甜紧密相连。每当玉米成熟的时节,父亲从自留地搬回沉甸甸的玉米棒,母亲在灶台前忙碌一阵,便从沸腾的锅里捞出烫得烫手的玉米,用筷子一插递到我们手中。那根在左右手间来回倒腾的玉米,烫得人直吹气,却挡不住啃咬的急切。

一口咬下,朴实无华的香甜在口腔里炸开,那是无忧无虑的童年味道,是母亲站在灶台边的慈祥笑容。它不昂贵,却足够温暖,早已化作刻在骨子里的味觉记忆,成为岁月无法磨灭的文化印记。

(三)四面山糯玉米文化节:农旅交融的乡村欢歌

四面山糯玉米文化节,是一场自然生态与农耕文化的浪漫邂逅。通过糯玉米采摘、趣味竞赛、土特产展销等活动,乡村的淳朴魅力在山野间绽放,农旅融合的画卷正徐徐展开。

1.自然与农业的共生。四面山的高森林覆盖率与富硒土壤,为糯玉米生长铺就了得天独厚的温床。文化节不仅是农产品的展示台,更是生态农业的推广窗,生动诠释着“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。

2.民俗与趣味的碰撞。糯玉米搬运赛、吃玉米竞速赛等趣味活动,既复刻了农耕劳作的场景记忆,又注入了现代旅游的互动活力。游客在欢声笑语中体验乡村生活,让山野间的快乐有了更鲜活的注脚。

3.乡村振兴的生动实践。文化节带动了土特产展销,为农产品打开了更宽广的销路;游客的到来也激活了乡村消费,为农户与商户带来实实在在的增收机会,让乡村振兴的种子在山野间生根发芽。

4.文旅融合的创新表达。文化节与四面山的自然胜景(如望乡台瀑布的磅礴、凌云栈道的险峻)相映成趣,构建起“旅游+农业+文化”的立体体验。游客的行程因这份甜糯而丰富,停留的时光因这份鲜活而延长,区域旅游的竞争力也在这融合中悄然提升。

从舌尖的软糯清甜到童年的温暖回忆,从山野的自然馈赠到乡村的振兴实践,四面山糯玉米早已超越了食物本身,成为连接生态、文化与乡愁的纽带,在岁月流转中散发着持久的芬芳。

渝公网安备 50011602500156号

渝公网安备 50011602500156号