对话江津作家舒德骑:以“真实”为笔,书写大国军工传奇

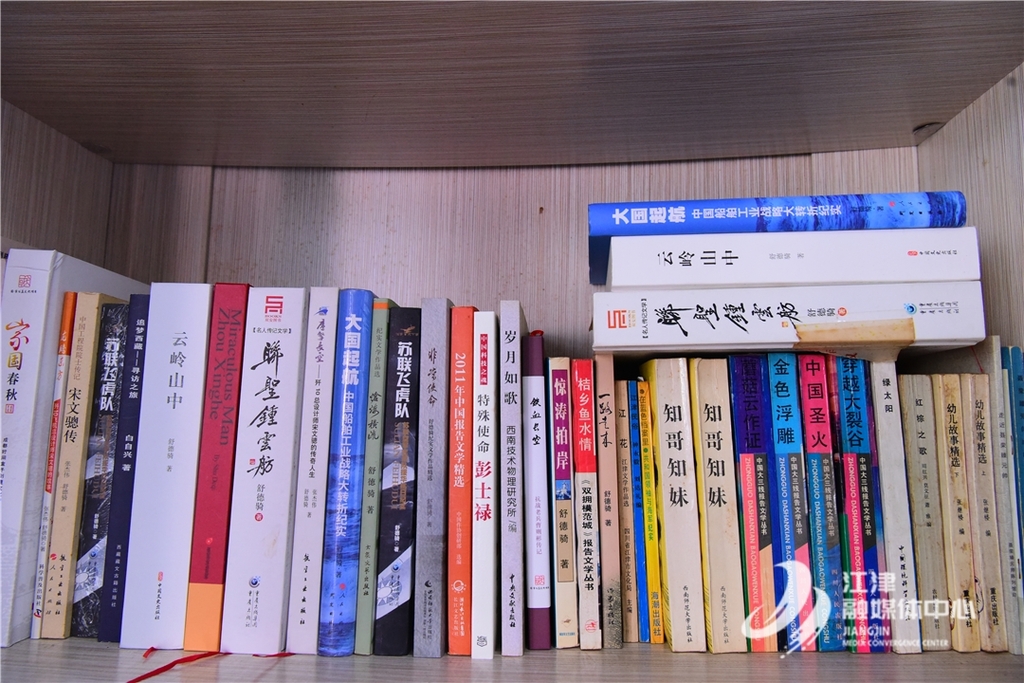

江津融媒讯(记者 黄娅秋)“文者,所以明道德、显仁义也。”汉代文学家王充在《论衡》中的这句论断,恰似江津籍“军工作家”舒德骑40余年创作生涯的注脚。从铁匠炉的火花到书桌上的笔墨,从工厂车间的轰鸣到军工领域的峥嵘,他用18部著作、七百余万字,在文学与时代的交汇点上,为中国军工立传,为民族精神铸魂。近日,江津区融媒体中心有幸走进他的书房,与他展开了一场深度对话,探寻其创作背后的故事与情怀。

“种不出像样的庄稼,但绝不会去种精神毒药”——以质朴初心坚守创作底线

舒德骑的新书《特殊使命:彭士禄》甫一发布,便吸引了众多目光。这部聚焦中国核潜艇总设计师、中国核动力奠基人彭士禄的长篇人物传记,承载着厚重的历史价值与精神内涵。舒德骑介绍道:“这部作品系中宣部主题重点出版物、"中国科技之魂"的重要篇章,以文学的形式镌刻了彭士禄院士波澜壮阔的一生。他是早期无产阶级革命家、中国“农民大王”彭湃的遗孤,也是世界著名核物理学家、中国核潜艇首任总设计师、核电站奠基人。他幼年辗转牢狱与战火,中年隐姓埋名几十载,突破核潜艇与核电站两大技术壁垒;晚年仍以"拓荒牛"自励,直至生命最后一刻。”作者以敏锐的视角,将这位"干惊天动地事,做隐姓埋名人"的著名科学家的精神图谱徐徐展开……

“军工作家”这一称谓,是读者与业界对舒德骑的高度认可。他谦逊地表示:“这既是鞭策,更是责任。它概括了我创作的主要方向,我希望通过军工作品传递的,是这个领域背后无数无名英雄的形象与情怀,激励更多人投身国防建设,让军工精神薪火相传。”

舒德骑的人生履历很丰富,拥有学生、知青、工人、军人、军工单位领导等诸多身份。他自小热爱写作,即便在艰苦的岁月里,也从未放下手中的笔。谈及对自己创作道路影响最深的经历,他说:“在西藏边防当兵的日子,那是我人生重要的转折。那恶劣的环境、战友生死相依的情谊、戍边卫国的使命,都成为我创作的源泉。记得一次在洞朗边境执行任务时,遇到暴风雪迷路,两天一夜,差点永远留在了高原上。那一刻,我深刻领悟到军人的牺牲精神和爱国情怀,也坚定了用文字书写他们的决心。”

不同身份的转换,为舒德骑积累了独特的创作素材。他感慨道:“知青岁月,让我体会到生活的质朴与艰辛;工人经历,让我深入了解生产一线的情形;军旅生涯,赋予我铁血军人的使命感;在军工单位工作几十年,则让我了解国防事业的伟大。这些经历,使我拥有了得天独厚的创作资源,让我能从多维度刻画人物,展现军工人丰富的精神世界;作为亲历者,我更能真实还原历史场景,让读者身临其境。”

“文学创作要严肃,一定要尊重历史”——用脚步丈量历史,为军工立传

在舒德骑的报告文学作品中,既有书写核潜艇、远洋舰、歼击机等“大国重器”诞生的历程,也有宋文骢、黄旭华、谭炳云等英雄人物的事迹。谈及如何平衡历史真实性与文学感染力关系时,他说:“历史真实是创作的底线,容不得半点虚假。为确保真实性,我会查阅大量史料,深入进行采访,去粗取菁、去伪存真。比如创作《鹰击长空——歼10总设计师宋文骢的传奇人生》时,我走访了他身边的同事、家人,翻阅无数技术资料,不放过任何一个情节和细节。在此基础上,运用文学手法,进行典型人物的塑造、细腻的心理描写、生动的环境渲染,增强作品的感染力,让读者更能窥见人物精神世界,引起读者的共鸣。”

撰写军事类作品,史料考证与人物采访是必经之路,却也困难重重。舒德骑坦言:“最大的难题是年代久远、史料缺乏,难以找寻,一些当事人记忆模糊或无法联系。在撰写彭士禄传记时,就遇到过类似问题。但也有许多难忘细节,像一位参与核潜艇研制的老专家,还珍藏着当年使用的计算尺,那是他们用最原始工具攻克技术难关的见证。老一辈科学家艰苦奋斗的精神,也成为我文学创作的不懈动力。”

秉持“文以情动人”的创作理念。舒德骑在塑造人物形象时,他避免了那种“高大全”的写作模式,满怀激情,塑造出来的都是平凡而又伟大、真实而又可信的英雄。他举例道:“在写彭士禄时,我描写了他因工作忙碌对家人的愧疚,女儿小时候甚至不认识他,但为了国家的事业,只能将对家人的爱深埋心底。”这样的细节描写,让英雄形象更加真实、立体,拉近了与读者的距离,引发读者的共鸣。他说:“一个作家,你自己都没被笔下的人物和故事感动,那你休想去感动别人!”

从上世纪80年代至今,舒德骑笔耕不辍40余年,著作等身。面对不断变化的创作环境,他也遇到过瓶颈。“有时灵感会枯竭,或难以突破以往风格,难以超越自己。这时,我会停下来,冷静思考,累积感情,深入生活,寻找灵感。”这份坚持,是他对生活的热爱,对文学的热爱,是对传承军工精神的使命感——是啊,英雄的故事,应该永远被历史铭记。”

目前,舒德骑正推进“大国系列”五部曲。他透露,部分作品已完成,其余正在创作中。题材仍聚焦军工领域,将以更多元的视角、更新颖的故事、更高的境界,更丰富的风格,与时俱进,融入更多新元素,契合当下读者阅读习惯。

“作品要传播正能量,给人以向上的力量”——以文字为炬,传精神之光

如今,舒德骑已年过七旬,书桌上却依然堆着厚厚的资料和手稿。他的作品早已超越“记录”的意义,成了传递精神力量的载体。他说:“作品要传播正能量,给人以向上的力量。”这份“向上力量”,藏在《深海丰碑》里科研人员的执着中,藏在《特殊使命》彭士禄“愿将此身许家国”的奉献里,也藏在每一个军工故事里“不服输、不放弃”的韧性里。

当下,年轻读者对军事、历史题材的关注角度和阅读需求发生显著变化。舒德骑敏锐捕捉到这一趋势:“我会主动适应变化,在创作中运用更生动简洁的语言,增加故事性与可读性。同时,借助新媒体平台,加强与年轻读者的互动交流,了解他们的喜好与需求。”

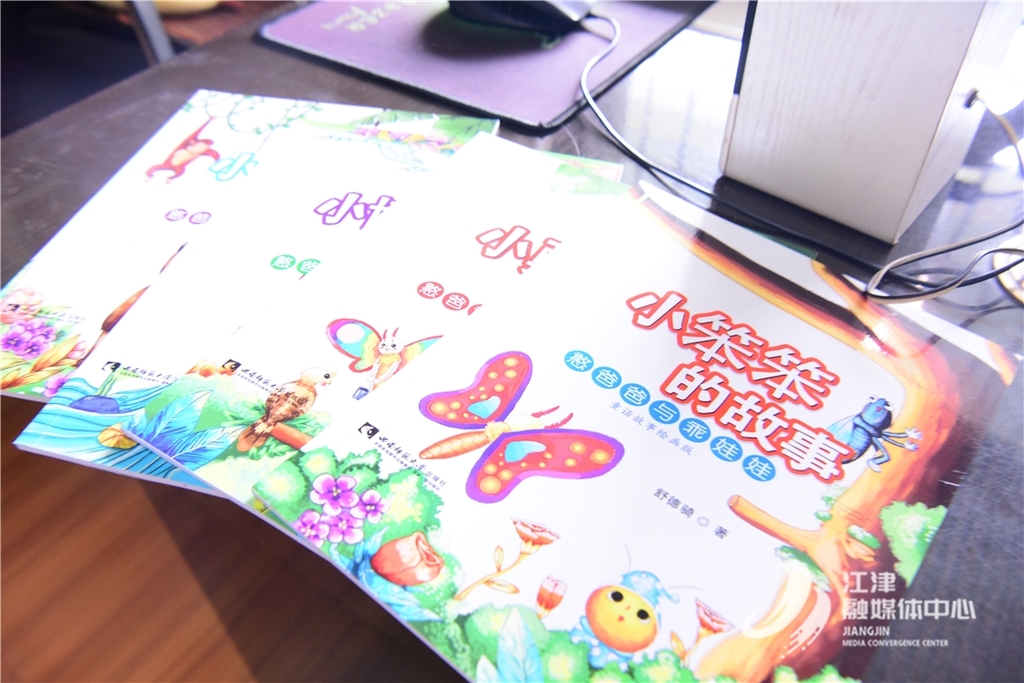

他的创作还在继续,“大国系列”的后续作品仍在打磨中。舒德骑还计划把江津的历史文化、发展变迁、杰出人物写进书里,“用文字给故乡留一点记忆”。而对年轻创作者,他总愿真诚地建议:“开阔视野,打开格局,站在高处看问题。”他说,创作不能只盯着“小情绪”,要多去看看时代的大舞台——“我们正处于百年未有之大变局时代,建议作家们走进现实生活,听听真实的故事,把个人的笔触,融入这个伟大的时代,关注国家和人民的命运,文字才有力量。”

采访接近尾声,正午的阳光落在那些厚厚的手稿上,那密密麻麻的字迹,像是他用岁月织就的“精神图谱”。从小铁匠到作家,从社会题材到军工领域,他的笔始终没离开“真实”与“真诚”。18本书、七百多万字,不只是数字,更是一位作家对时代的回应——用文字为历史存真,用赤诚为英雄立传,让后来者能从这些故事里,读懂中国的力量,找到前行的勇气。

渝公网安备 50011602500156号

渝公网安备 50011602500156号