1126尾长江鲟放归长江 苗种标记助力种群追踪研究

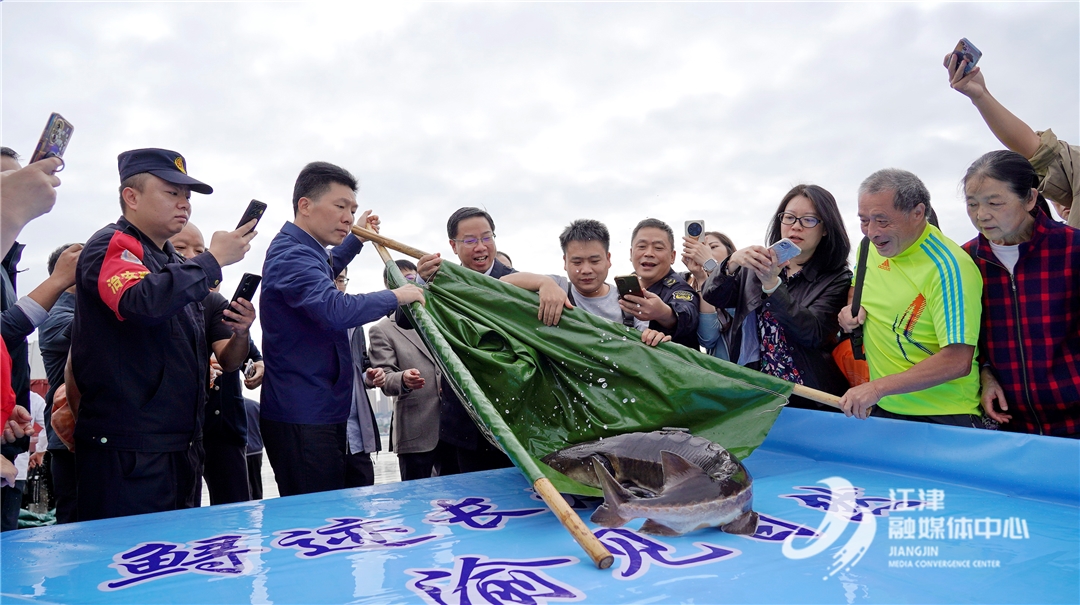

江津融媒讯(记者 陈俊希)10月22日,在2025年水生野生动物保护科普宣传月来临之际,一场以“鲟迹长江,渝见自然”为主题的长江鲟标记放流暨珍稀特有鱼类保护宣传活动在米帮沱码头顺利举行。

本次活动由重庆市林业局、重庆市江津区人民政府联合主办,重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处、区林业局等单位承办,旨在通过科学开展增殖放流,助力长江鲟野外种群资源恢复。

此次放流活动共投放国家一级保护野生动物长江鲟1126尾,其中包括亲鱼26尾、较大规格幼鱼100尾以及幼鱼1000尾。为确保放流效果可监测、可评估,所有放流个体均采用了标记,以实现个体身份的精准识别。

值得一提的是,这是保护区重庆段首次放流长江鲟亲鱼,并对所有亲鱼及20尾较大规格幼鱼加装了超声波信标,为后续追踪研究奠定了坚实基础。

据了解,在中央财政林业草原生态保护恢复资金的支持下,保护区重庆段已布设多处超声波固定接收站,初步构建起覆盖重点水域的监测网络。接下来,将依托此系统,系统追踪和研究放流个体的迁徙路径、栖息地选择及环境适应能力,为重建长江鲟自然种群、优化保护措施提供科学依据。这标志着长江鲟保护进入了“科技护航、精准保护”的新阶段。

活动当天还设置了“寄语长江,鲟跃新程”签名墙打卡、“与水中活化石的时空对话”、“智护长江,鱼我同行”知识问答、“指尖‘鲟’宝计划”手工互动等一系列形式多样、互动性强的宣传活动,有效提升了参与者对长江鲟的关注度,进一步增强了社会各界对长江生态保护的意识。

多年来,江津区持续推动长江上游珍稀特有鱼类保护工作,从早期探索人工鱼巢与义务护渔队建设,到系统完成生境调查、岸线修复与全面退捕禁捕,再到建成收容救护中心与司法保护基地,并出台《长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区江津段管理办法》,逐步构建起系统化、法治化、社会化的生态保护体系。

未来,江津区将坚决贯彻“共抓大保护、不搞大开发”理念,持续强化珍稀特有鱼类增殖放流与物种保护,积极开展珍稀物种监测与种质资源保护,为长江生态修复与生物多样性保护贡献更多江津力量。

市林业局总工程师张晓勇、区政府副区长廖义伟参加活动并讲话。

渝公网安备 50011602500156号

渝公网安备 50011602500156号