一棵树,百颗果,利千家——江津枳壳发展大有看头

江津融媒讯(记者 杨安迪 邓浩 实习记者 赵水灵 周利文 通讯员 刘学)昨日,记者从区农业农村委了解到,我区充分依托江津枳壳质量优、药效佳的优势,多种模式发展壮大江津枳壳生产基地,加快形成科技支撑、品质上乘、链条延伸、效益明显的江津枳壳产业发展格局。今年,全区枳壳种植面积13436亩,预计干枳壳产量达2050吨,预计产值达3500万元。

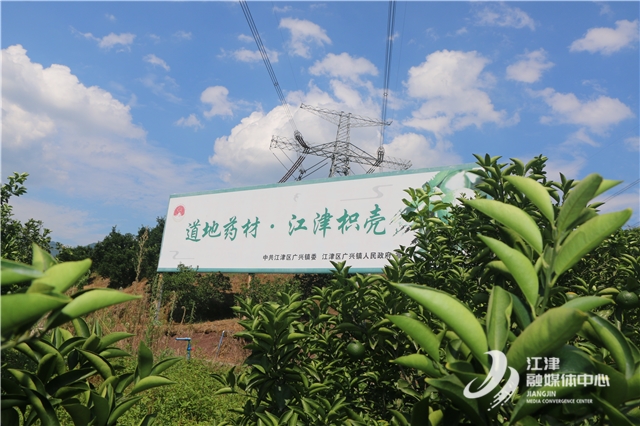

枳壳种植基地

在广兴镇沿河村的枳壳产地趁鲜切制加工车间,远远就闻到一股淡淡的清香,村民们将采摘下来的鲜果送到这里,交由加工厂统一进行切割、烘干、销售。据统计,今年广兴镇种植枳壳2000亩以上,年产值将超过1000万元。

绿油油的新鲜枳壳

“苦药材”种出了“甜日子”,漫山遍野的枳壳为沿河村的村民带来了看得见、摸得着的经济效益,是我区大力发展枳壳产业取得成效的生动写照。

枳壳加工现场

枳壳是我区主导中药材产品,在清末民初,江津枳壳成为全国大宗药材,还一度成为国际贸易产品。江津枳壳因品质优、药效佳,被列为“川枳壳”的典型代表,具有理气宽中、行滞消胀之功效。据重庆市中药研究院检测,江津枳壳的“柚皮苷、新橙皮苷”药效成分含量最高分别达8.83%、8.29%,高于国标4到5个百分点。

近年来,我区将枳壳产业作为中药材主导产业进行培育打造,以广兴、夏坝、白沙、嘉平、吴滩、蔡家、杜市镇布局为重点,建设万亩枳壳生产基地。目前,全区建成标准化枳壳园8个,面积达5600亩。

枳壳加工现场

曾几何时,枳壳树老化是制约枳壳产业发展的一大瓶颈,加上枳壳种植缺乏集约化、标准化管理,科技程度不高,老百姓种植枳壳收益低,很多村民改种了其它水果,枳壳成为几近消失的树种。

为切实解决这一难题,一方面,我区积极引进和培育枳壳产业新型经营主体,截至目前,枳壳产业经营主体达49家;另一方面,积极探索发展“公司+龙头企业+合作社+农户”等多元发展的订单农业模式。同时,积极探索村集体经济发展路子,灵活运用“资源、资产、资金”三要素,通过土地流转、转变土地经营模式、入股龙头企业、合作社等方式,发展村集体枳壳产业,带动农户种植积极性。

枳壳加工现场

为了将科技创新成果转化为看得见的“生产力”,我区聘请了重庆市中药研究院中药种植研究所所长陈大霞作为全区现代农业产业技术体系中药材(枳壳)首席专家,先后与重庆市中药研究院、重庆锦云医药研究院、重庆市枳壳发展创新中心等科研单位合作开展提高枳壳品质科研活动,在沿河村挂牌成立重庆市枳壳发展创新中心、重庆市中药研究院江津分院研究实验基地、重庆锦云医药研究院有限公司科技合作基地等。通过“科研机构+种植基地”模式,积极探索枳壳药效成分与土壤、气候、砧木之间的关系,为枳壳基地注入科技力量。

烘干后的枳壳

如何健全枳壳产业链条?围绕中央和市级农业产业发展、乡村振兴衔接、农业经济高质量发展政策等实施,我区利用资金支持经营主体建设枳壳烘烤生产线8条,并利用枳壳与花椒错峰采收、设备共用的特点,应用花椒烘烤设备加工枳壳。目前,全区年加工枳壳鲜果能力达6000余吨,有效解决了销售枳壳鲜果经济价值低、受市场价格影响波动大的难题。同时,鼓励企业、合作社积极走出去,通过联系有资源、有意向的大客商拓宽销路,将产品销往成都、亳州等全国各地市场。

百年枳壳树

“力争到2025年,全区枳壳种植总面积达到53000多亩,让枳壳这味‘苦药材’带动更多群众增收致富。”区农业农村委负责人介绍,接下来,我区将坚持以发展质量优、药效佳的道地药材为核心,建设一批生产管理规范、道地特色鲜明的江津枳壳生产基地,开展“江津枳壳”种质资源保护利用,做响“江津枳壳”国家地理标志证明商标,努力提升枳壳质量效益和产业竞争力。